ブログ記事

産後の身体

知ってほしい哺乳量たりてるかの目安。

子供の結婚後と出産直後に親として気を付けたいこと

出産後の母乳管理 出産当日~1日目

安産のために夫ができること

嫁と姑の関係って特別なこと?

妊婦へのおすすめギフト

パタニティブルー(パパのマタニティブルー)

簡単胎教の5選

ずぼら育児の勧め

妊娠中のメンタルヘルスを保つ9つの考え方

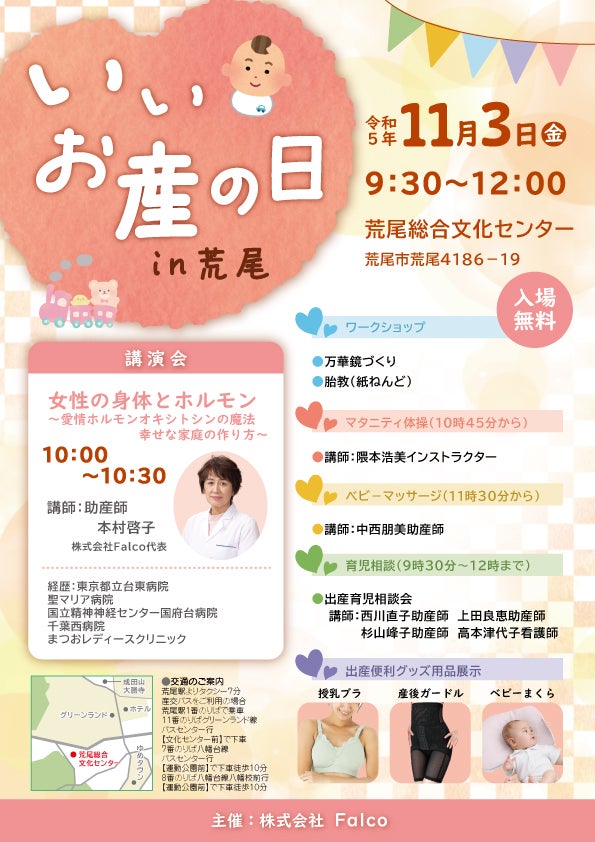

11月3日「いいお産の日in荒尾」が近づきました^^