ブログ記事

妊娠とお酒

妊娠中のスキンシップの重要性

簡単胎教の5選

ずぼら育児の勧め

妊娠と喫煙

妊娠貧血

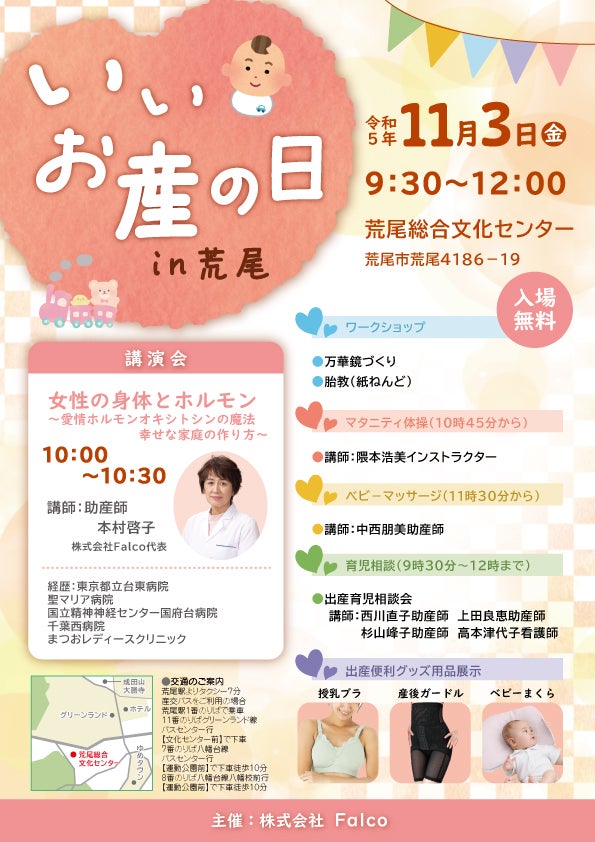

11月3日「いいお産の日in荒尾」が近づきました^^

妊娠中の腹痛

妊娠高血圧症と妊娠高血圧腎症

妊娠とペット

妊娠中の夫の役割と心構え

出産する病院について